2025年上半年,云南研究院开展的一系列围绕边疆学与民族学的重要学术活动与研究成果引发广泛关注。系列活动与相关成果包括吉林大学边疆治理重大问题与边疆学自主知识体系构建高端论坛,“皇史宬大讲堂——清代改土归流与边疆治理”与相关学科学术著作的发表。

2月22日,云南研究院院长、云南师范大学历史与行政学院原院长邹建达教授,云南师范大学历史学院李大龙教授赴吉林长春参与边疆学学术论坛。论坛上,相关专家学者围绕边疆治理重大问题等话题展开交流与探索,全方位、多角度地剖析边疆治理的关键要点,不仅为促进边疆学自主知识体系的构建贡献了宝贵的思路,更为西南边疆的开发提供了重要的理论支撑。

23日,李大龙教授在论坛上以“中国自主边疆知识体系建设的思考”为主题进行报告,邹建达教授以“清时期对留存直省内‘统治边缘地带’的政治治理”为主题进行报告,两位教授以自己的学术研究成果为基础,向与会专家分享了自己对于边疆学知识体系构建的独到视角。

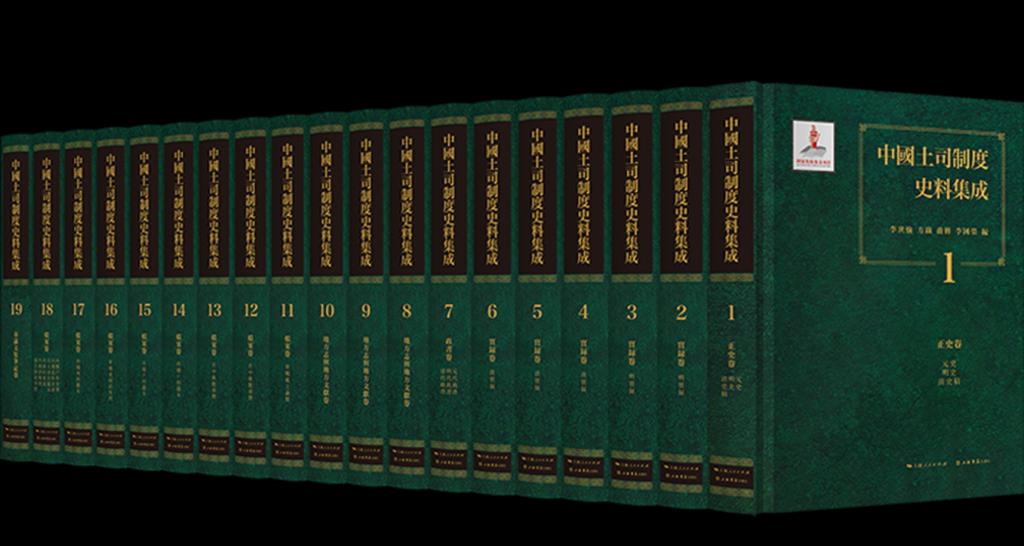

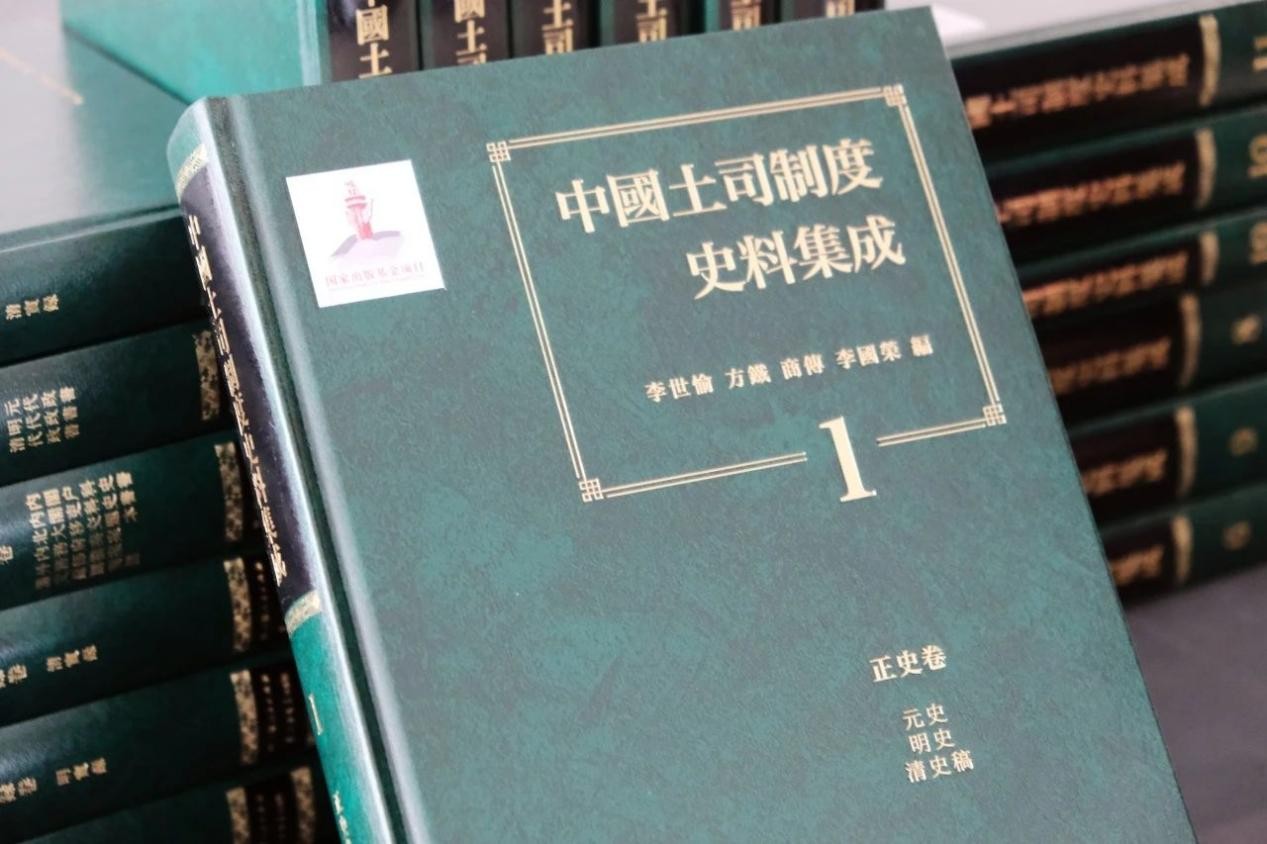

4月11日,李世愉、方铁、商传、李国荣共同编辑的土司制度史料集《中国土司制度史料集成》由上海书店出版社出版。土司制度是一项极具研究价值的边疆学重要课题,全面收集和整理土司制度的相关史料,是极为关键的基础性工作,对于推动土司制度研究的深入发展具有不可替代的学术意义。

《中国土司制度史料集成》的编纂与出版,是土司制度研究不断深入的产物,同时,它的出版为土司制度与土司文化的研究向纵深发展进一步提供了丰富的史料支撑,奠定了坚实的学术基础。

4月15日下午,“皇史宬大讲堂”系列学术讲座第十五讲在中国第一历史档案馆(以下简称“一史馆”)举办,一史馆原副馆长李国荣研究员和云南研究院院长、云南师范大学历史与行政学院原院长邹建达教授共同讲解探讨了清代改土归流与边疆治理问题。

讲座中,邹建达教授详述了清代西南地区少数民族聚居的基本情况,他提到,土司制度主要施行于云南、贵州、四川、广西和湖广(湖南、湖北)地区。他认为,改土归流是消除割据、把化外之地从间接治理变为直接治理的过程,对清朝的边疆管辖产生了极大的影响。同时,改土归流使得大量移民进入了西南地区,改变了当地的民族结构和人口规模,对当地政治、经济、文化产生了深刻的影响。

讲座的最后,三位专家对如何深入挖掘与研究清宫土司档案,使其更好服务于国家治理、学术研究和文化开发提出希望和建议,并详细解答了现场观众和线上观众提出的问题,展示了深厚的学术功底和严谨的治学态度。

4月21日,西南民族大学学报人文社科版发表了李大龙教授国家社会科学基金专项“《三国史记·百济本纪》研究”的阶段性成果,主题为“‘五个共同’是构成中华民族共同体意识的基础”。

李大龙教授详细介绍了“五个共同”中华民族共同体历史观的由来和发展,以及正确认识“五个共同”历史观的三个视角。李教授认为,要正确理解中华民族“五个共同”的深刻内涵,必须确立“国家”视角,将中华民族共同体明确为国家层面的民族实体。这要求我们超越传统的王朝史观和西方“民族”话语体系,回归到梁启超以“中国人”定义“中华民族”的本源。同时,需采用动态的天下整体视角来看待其形成与发展,认识到中华大地上所有政权和人群共同参与了统一多民族国家的缔造与中华民族的凝聚。唯有通过这种视角和话语体系的转变,才能构建中国自主的知识体系,准确诠释“五个共同”,从而铸牢中华民族共同体意识。